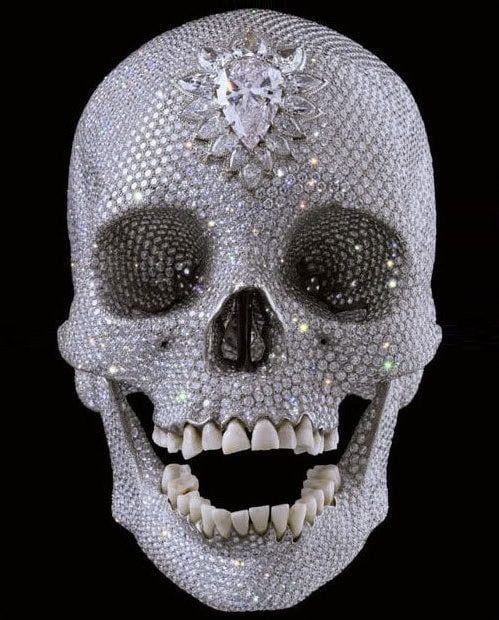

<사진 : “신의 사랑을 위하여(For the Love of God)”/ 나무위키에서 캡쳐>

데미안 허스트가 2007년 발표한 “신의 사랑을 위하여”는 18세기 유럽에서 실제 살았던 30대 사람의 두개골 표면에 백금을 입히고, 이마의 52.5캐럿 다이아몬드를 비롯하여 8,601개의 다이아몬드를 촘촘히 박은 작품이다. 제작원가가 200억 원에 달했다는 이 작품은 후에 약 900억 원 이상에 거래 되었다.

♦ 사람이 동물과 다른 점

데미안 허스트는 이 작품을 통해 인간의 끝없는 욕망과 죽음의 관계를 이야기하고 싶었다고 한다. 그는 한 인터뷰에서 죽음의 궁극적인 상징인 두개골에 사치와 욕망의 상징인 다이아몬드를 덮어버림으로써 “인간존재의 무상함을 형상화 했다. 작품을 보는 관객들이 희망을 느끼고 고양되기를 바란다.”라며 “해골은 죽었음에도 웃고 있다.”라고 난해하고 모순 된 말로 설명하였다.

그의 작품설명은 죽음을 보는 서양인들의 관념을 이해해야 한다. 서양인문학에서는 인간과 동물의 차이를 사람은 언젠가는 죽을 거라는 사실을 인지하면서 살기 때문에 동물과 다르다고 한다. 즉 사람은 삶의 유한성을 알기 때문에 눈앞의 욕심, 허기짐, 분노, 질투를 넘어 큰 그림을 볼 줄 아는 존재라는 것이다.

♦ 메멘토 모리

이를 메멘토 모리(Memento Mori)라고 한다. 라틴어로 memento는 remember 이며, mori는 to die 로써 “Remember to die”라는 말로 “죽음을 기억하라’”, 또는 “너는 반드시 죽는다는 것을 기억하라”, “네가 죽을 것을 기억하라”를 뜻하는 라틴어 말이다.

옛날 로마에서는 원정에서 승리를 거두고 개선하는 장군이 개선행진을 하는 옆에서 노예를 시켜서 큰소리로 외치게 했다고 한다. “전쟁에서 승리했다고 너무 우쭐대지 말라.”, “오늘은 개선장군이지만, 너도 언젠가는 죽는다.” (그러니 겸손하게 행동하라) 이런 의미에서 생겨난 풍습이라고 한다.

♦ 네가 죽을 때 세상은 울어도, 너는 기뻐할 수 있는 삶

이런 이유로 유럽의 귀족들은 집무실 테이블 위에나 서가의 한 가운데에 누군가의 해골을 올려놓고 매일 자신의 행동을 성찰하며, 스스로에게 경종을 울렸다고 한다. 그들이 이렇게 했던 이유는 뜻하지 않게 북아메리카의 나바호족에게 내려오는 격언 중에 그 답을 찾을 수 있다.

“네가 세상에 태어날 때 너는 울었지만 세상은 기뻐했으니, 네가 죽을 때 세상은 울어도 너는 기뻐할 수 있도록 그런 삶을 살아라.”

♦ 죽음에 대한 한국인 설문 조사

한국인에게 있어서도 죽음에 대해 긍정적 생각을 갖고 사는 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 더 건강한 삶을 사는 것으로 나타났다.

서울대병원은 윤영호 암통합케어센터 교수 연구팀이 2016년 국내 암환자 1001명과 가족 1006명, 의사 928명과 일반인 1241명을 대상으로 죽음에 대한 인식을 조사한 결과를 2017년 ‘세계 건강과학(Global Journal of Health Science)’ 10월호에 게재한 내용을 보면,

연구팀은 조사 대상자들에게 ▲죽음과 함께 삶은 끝이다 ▲죽음은 고통스럽고 두렵다 ▲사후세계가 있다 ▲관용을 베풀며 남은 삶을 살아야 한다 ▲죽음은 고통이 아닌 삶의 완성으로 기억돼야 한다 등에 대한 의견을 물었다. 5가지 질문 중 앞의 2개 질문은 죽음에 대한 부정적인 견해이고, 나머지 3개 질문은 죽음을 현실로 받아들이는 내용이었다. 그 결과

▲ 죽음과 함께 삶이 끝난다. ▲ 죽음은 고통스럽고 두럽다 등 부정적 견해에 동조한 응답자는 그렇지 않은 사람보다 정신·사회적 건강상태가 1.2~1.4배 나빴다고 연구팀은 분석했다.

반면 ▲ 사후 세계가 있다 ▲ 관용을 베풀며 남은 삶을 살아야 한다 ▲ 죽음은 고통이 아닌 삶의 완성으로 기억돼야 한다. 등에 긍정 의견을 낸 응답자는 그렇지 않은 사람보다 정신·사회적 건강상태가 1.2~1.4배가 좋은 것으로 나타났다.

♦ ‘좋은 죽음’이란 무엇일까 ?

금년에도 윤영호 교수팀은 국제학술지 ‘종양 지지치료'(Supportive Care in Cancer) 10월호에 좋은 죽음과 관련한 논문을 실었다.

‘좋은 죽음’이란 무엇일까 ? 나라마다 웰다잉(Well dying) 개념이 같을까 ? 등에 대한 의문에 그렇지 않다는 걸 보여주는 연구 결과였다.

윤 교수는 국내 말기 환자와 그 가족 등 4176명을 대상으로 ‘열 가지 좋은 죽음’을 설문 조사했다.

한국인은 ▲ 가족에게 부담을 주지 않는 것(22.4%)을 첫째로 꼽았다. 다음으로 ▲가족이나 의미 있는 사람이 함께 있는 것(21.9%)인데, 두 항목에 차이가 크지 않았다. 가족을 중시하는 한국인의 정서가 반영됐다.

다음으로 ▲ 주변 정리가 잘 마무리된 것, ▲ 통증에서 해방, ▲ 지금까지 삶이 의미 있다고 생각되는 것 등의 순이었다. 윤 교수는 2004년에도 비슷한 조사를 한 적이 있는데, 그 때와 별 차이가 없었다고 한다. 1~4위는 같고, 5위가 당시에는 ▲ 영적인 안녕 상태였고, 이번에는 ▲ 지금까지 삶이 의미 있게 생각되는 것이었다.

♦ 나라마다 다른 ‘좋은 죽음’

이런 결과를 토대로 윤교수팀은 외국 논문을 조사해 비교했다.

미국인은 ‘좋은 죽음’에 대해 ▲ 통증에서 해방을 첫째로 꼽았다. 다음으로 ▲ 영적인 안녕 ▲ 가족이 함께 있는 것 ▲ 정신적인 각성이 뒤를 이었다.

영국인은 ▲ 익숙한 환경을 가장 중시했다. ▲ 존엄과 존경을 유지한 죽음 ▲ 가족·친구와 함께 ▲ 고통 없이 죽어가는 것 등의 순이다.

일본인은 ▲ 신체적·정신적 편안함’을 1위로 ▲ 희망하는 곳에서 임종을 둘째로 꼽았다.

연구팀은 이런 차이에 대해 “죽음에 대한 가치가 문화적 영향을 받기 때문”이라고 분석했다. 서구에서는 본인 스스로가 겪는 ‘고통에서 자유’가 우선순위가 높지만 한국은 본인보다 가족을 중요하게 생각하는 문화가 더 영향을 미친다.

『코드마케팅』

현실에서 죽음보다 더 임팩트가 강한 이야기는 찾기 어렵다. 그런데도 나라마다 살아온 문화적 환경, 역사적 배경에 따라 죽음에 대한 사람들의 생각은 다르다. 이런 식으로 어떤 한 가지 주제어에 대한 생각은 모든 사람이 같을 수 없다. 어느 나라 사람의 생각이 옳고 합리적이라는 이유로 무작정 그 쪽으로 동화 될 수 있는 문제가 아니다. 오늘 날 새삼스럽게 인문학이 뜨는 이유는 나라마다 민족마다 생각의 코드가 다르므로 그 감성에 호소하는 마케팅이 가장 효율적이기 때문이다. 이런 이유로 사람의 마음 속에 각인 된 인식 코드를 찾아내는『코드마케팅』이야말로 마케팅의 마스터키가 될 수 있다.

객원기자 : (주)굿먼데이 CEO 송승훈 / ryan@goodmonday.me